张永宏率队赴三原于右任故居开展田调工作

3月22日,阳光明媚,春意盎然,榆林市民族宗教文化交流协会考察团一行六人,在张永宏会长的带领下踏入陕西三原县城西关斗口巷,调研于右任故居暨文化寻根。巷弄深处,青砖灰瓦的于右任故居静默伫立,院中六百岁古槐的枝桠探出院墙,仿佛仍在等待那位漂泊台湾的游子归来。这座始建于清德宗光绪二十年(1894)传统四合院落,不仅承载着“近代草圣”于右任青年时代的苦读岁月,更因其跨越海峡的文化象征意义,成为研究两岸文化根脉的重要田野样本。

穿过黑漆木门,考察团的目光首先落在门枕石的麒麟浮雕上——祥瑞纹样与方正石料,暗合关中文人“外朴内秀”的审美取向。院落整体呈关中传统民居格局,现存北院、西院两进,青砖铺地、木格窗棂,身处其中,古意盎然,如沐春风。

北院的“三间老屋一株槐”是整个故居空间叙事的核心。据《于右任年谱》载,1894年,于右任的父亲于新三倾尽家财购置此宅,特意保留院中古槐,取“槐荫庇佑”之意。而今老槐虬枝盘曲,西北向主枝早年枯折,东南侧枝干却倔强生长,枝叶如伞盖遮蔽半边屋檐。这种自然形态被民间附会为“望乡树”——枝干倾向东南,恰与台湾方位暗合。于右任1949年赴台后,在《我的青年时期》中反复提及此槐:“每忆槐花落砚池,便觉诗情满关西。”古树成为连接离散时空的情感媒介。

故居展陈的泛黄家书与老照片,拼凑出于右任跌宕的生命轨迹:两岁丧母、寄居泾阳外祖家牧羊九载,险遭狼袭的经历让他以“牧羊儿”自喻;十一岁得族人资助入塾,夜间常借月光抄书的勤学故事,至今仍在三原民间流传。考察团在厢房中发现1901年于父手书训诫:“吾屋虽漏,放声读书较自由也。”斑驳字迹揭示寒门士子的精神底色,也浸润在于右任的精神风骨中——这种“屋漏志坚”的品格,在他参与复旦公学教务、草拟《中华民族共同祖先考证》等事功中一以贯之。

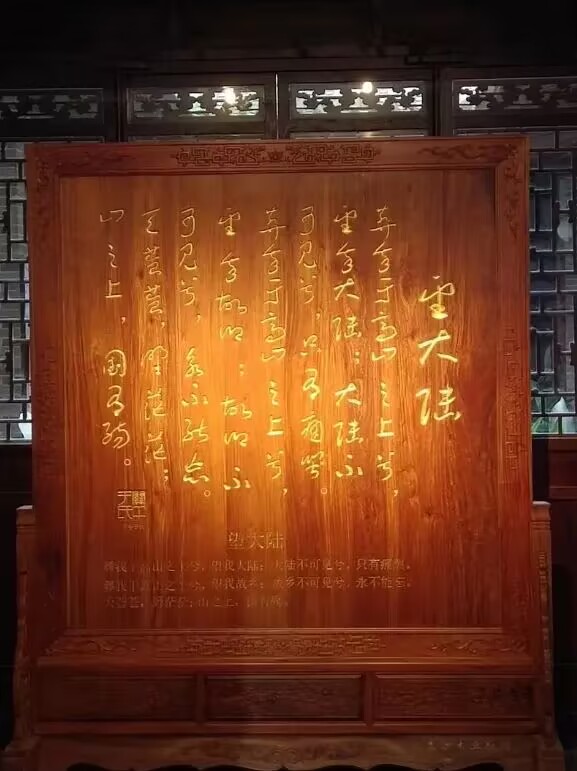

特别引起考察团注意的是1947年于右任返乡祭祖的影像资料:身着长衫的老者跪拜生母赵氏墓前,身旁古槐新叶初发。谁曾想这竟成他最后一次踏上故土。赴台后,于右任诗作中的乡愁日渐沉郁,1962年写就的《望大陆》将情感推向顶峰:“葬我于高山之上兮,望我故乡;故乡不可见兮,永不能忘。”考察团在台湾学者提供的书信中发现,晚年于右任曾托人捎带槐树种籽,试图在台北阳明山栽种“记忆之树”,终因气候差异未能成活——这种执着的“槐树情结”,与三原故居古槐形成悲怆的互文。

考察团在调研中也发现隐忧:于右任出生地(三原东关河道巷)仍为普通民宅,其外祖家泾阳杨府村牧羊旧址湮没乡野,文化记忆链的断裂削弱了整体叙事力度。反观台湾北投梅庭纪念馆,通过“于右任在台最后的日子”情境复原,将个体生命史融入大历史叙事,值得借鉴。

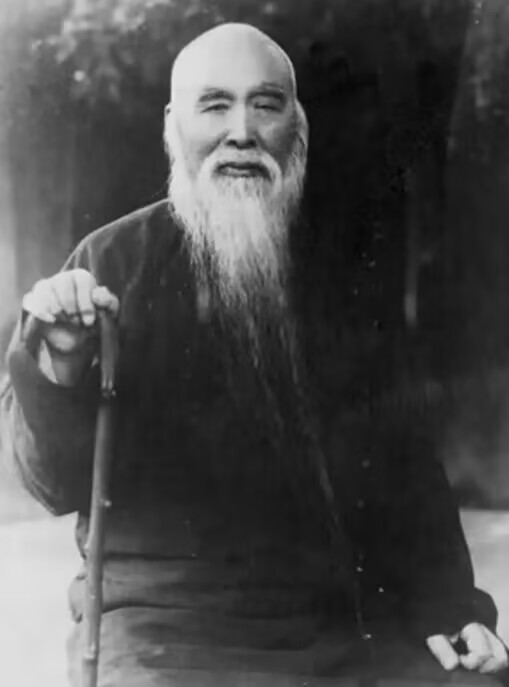

离开展馆时夕阳西斜,古槐在青砖地上投下细碎光影。张永宏会长轻抚树身感慨:“这哪里是棵树,分明是长在中华文化血脉里的年轮。”于右任故居的考察调研启示我们:两岸文化融合不是简单的符号拼接,而需在历史纵深中寻找情感共振点。当陕西学童在槐树下临摹《标准草书》,当台湾青年在梅庭诵读《望大陆》,跨越海峡的文化对话便已悄然发生——正如老槐深埋地底的根系,看似沉默,却始终在泥土中相互找寻。

我们在于右任故居的田野考察,在某种意义上恰为两岸情思提供了历史镜像。这位“近代草圣”在陕西三原的故居,既是寒门学子挑灯苦读的奋斗见证,亦是晚年羁旅台湾时“望槐思乡”的情感寄托。

这种根脉相连的文化基因,在当代被赋予新的表达形式。2025年台盟中央提交的全国政协建言中,特别强调以“两岸交流促进年”为契机,推动郑成功、颜思齐等历史人物IP的文旅开发,将文化符号转化为促进认同的公共产品。“铸牢中华民族共同体意识”并非抽象概念,而是通过具体的历史叙事、生活实践和利益共享,让“两岸同胞心灵契合”成为可触可感的现实。于右任作为近代陕人的文化名人,非常符合这个两岸交流历史人物IP的。

两岸情思,既是历史的回响,也是未来的召唤。从文化根脉的梳理到青年共筑梦想,两岸同胞正以行动诠释“分不开、打不散”的命运共同体真谛。正如那株屹立于三原故居的古槐,虽历经风雨而枝干苍劲,其深埋地下的根系始终相连,等待着春日的又一次萌发。(榆林市民族宗教文化交流协会供稿)

相关文章