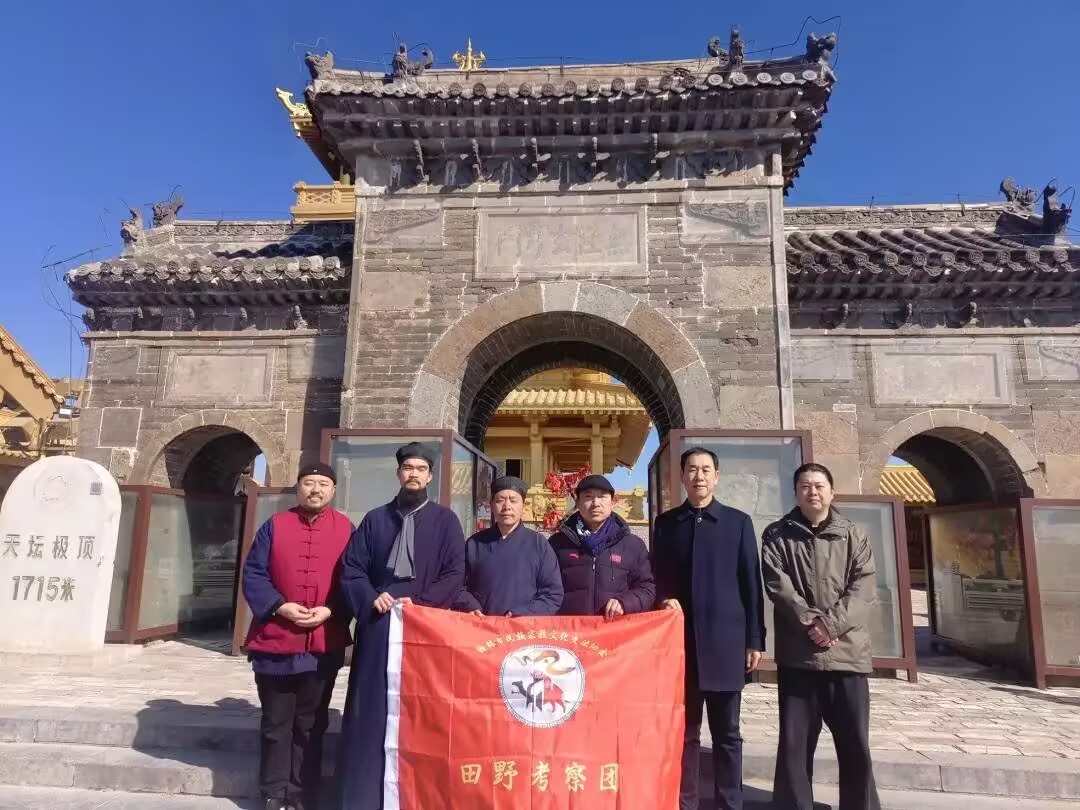

张永宏率团赴王屋山调研道文化暨红色文化

3月15日至16日,榆林市民族与宗教文化交流协会长张永宏、副会长艾成、秘书长马成、郝瀚道长一行四人,前往豫北济源济渎庙、天坛山总仙宫、阳台宫、愚公村开展道文化暨愚公移山红色文化调研活动。济源市道教协会会长李法彦道长、副会长杜法烜道长、原冬梅居士、黄超居士等予以热情接待。

3月15日下午,调研团一行到达济源市济渎庙,探寻济水文化。济渎庙全称“济渎北海庙”,始建于隋开皇二年(582),为古代帝王祭祀“四渎”之一济水神的宫庙,又因其水可通向“北海”,故而也成为祭祀北海神的神圣空间。

济渎庙是国家文物保护单位,占地130余亩,平面布局呈“甲”字形,分前庙与后祠,南北中轴线串联清源门、渊德门、寝宫等建筑,是如今“四渎”(黄河、长江、淮河、济水)中唯一保存完整、规模宏大的水神庙。

由于特殊的历史原因,济源市(王屋山)好多庙宇的碑刻文物都集中在济渎庙。其中,清源门左右两侧各有一座碑亭,内容分别是金大定二十年(1180)所刻《济源县创建石桥碑记》及碑阴所刻明英宗天顺四年(1460)《济源北海庙图志碑》,以及明洪武三年(1370)所刻《大明诏旨碑》。“图志碑”所描绘之济渎庙全景与现实情况近乎相符。这种历史与现状的文化绵延与交相辉映,令人叹为观止。

绕寝宫后过临渊门,可见一泓龙池。龙池南岸有一重建于明代的龙亭。李法彦、杜法烜两位道长介绍说,该亭也称“水殿”,古时祭祀水神,主祭官便是在这里投下金龙玉简。龙池西侧,有一座更大的水池,无数泉眼冒出并形成一条河流,即是济水。由于黄河的性情暴躁,多次抢占淮河、济水的河道。济水的大部分流域都是地下河。其中,四次穿过黄河,但是清浊分明,秉持了济水的气节,在山东一带,留下了济南、济宁、济阳等地名,见证了济水的河流史。然则,济水真正的源头并非是在济渎庙中,而是在王屋山上的太乙池中。太乙池通过地下暗流,与济渎庙的龙池相连。

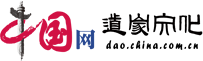

翌日一早,调研团一行人赶赴王屋山,向山顶的天坛总仙宫进发。王屋山是非常独特的神圣空间,居道教“十大洞天”之首,清虚小有洞天所在,有阳台宫、迎恩宫、紫薇宫、十方院、清虚宫等宫庙建筑,其主峰之巅更相传为轩辕黄帝设坛祭天之所,故王屋山也称为“天坛山”。

总仙宫之名,据杜法烜道长介绍,是因在道教中有“五岳、四渎、十大洞天、三十六小洞天神仙朝会之所”的说法,故而具备了“总会群仙”之意。元初,创立全真龙门派的长春真人丘处机的弟子,李志常特为总仙宫题写宫名。清中期后,王屋山道教呈现式微衰落景象。总仙宫建筑因年久失修,加之人为原因多被损毁,仅存明代砖石牌坊“无极玄穹门”。

眼下我们所能看到的宫庙建筑,乃是1980年代以来,在当地政府与群众的帮助下,于原址重建。登上玉皇阁极目远眺,北有灵山峰(远处还有五斗峰),东有日精峰,西有月华峰,四周群峰簇拥,连云迭嶂。天坛山的南面是一片塬地,塬地尽头就是浩浩汤汤的黄河。黄河流经此段,修建了三门峡、小浪底发电站,形成了水库,碧波阵阵,赏心悦目。在二位道长的带领下,我们沿着山间石磴道,下至太乙池,该池即济水之真源头,所谓济源市之“济源”,便是因此得来。

午时,调研团行至阳台宫。阳台宫为王屋山三宫之一,全称“大阳台万寿宫”,由唐代高道司马承祯奉敕创建。杜法烜道长介绍说,阳台宫座北朝南,北依天坛,高高矗立的天坛山形似凤首,南望九芝岭,开阔的九芝岭犹如凤尾,而阳台宫就坐落于凤背之上,就地理位置而言是丹凤朝阳的宝地。

宫内现存明代三清殿与清代重修的玉皇阁。三清殿居前,面阔五间,进深四间,由30根石柱撑起。玉皇阁坐后,面阔进深皆为三间,由28根石柱承载其全阁重量。二殿石柱上均通体浮雕云龙丹凤、花鸟禽兽、神仙人物、传统故事等,工艺精湛。

在三清殿两侧分别有龙柏与凤柏,杜道长让众人望向二树顶端,其形确似龙、凤一般,栩栩如生。此外宫内还存有千年娑罗树、龙爪柏、伞柏等,皆为千年古树,至今仍是生机盎然。

天宝三载(744),李白、杜甫、高适等盛唐诗人,风尘仆仆,赶赴阳台宫,寻访司马承祯。待到阳台宫时,司马承祯真人已然羽化登仙,李白有感而留下《上阳台帖》。现今阳台宫山门下有着新修的司马承祯塑像,及李白唯一存世真迹《上阳台帖》石刻版,传颂着这段寻仙访道的故事。作为王屋山道教的重要活动场所,阳台宫在道教历史上具有重要地位,是道教文化传承与传播的重要载体。

榆林市民族宗教文化交流协会调研团一行在济源的最后一站,来到了位于王屋山脚的愚公村,旨在探寻红色文化,赓续愚公精神,接受爱国主义教育。《愚公移山》的故事,出自《列子》。列御寇是道家学派的代表人物,被道教尊奉为冲虚真人。愚公移山故事的核心是“子子孙孙无穷匮也”所体现的集体奋斗观与人定胜天信念。

《愚公移山》的故事所体现出的大智若愚、坚忍不拔、坚持不懈精神,充分说明道家道教文化中,含有新时代的特质,内化了宗教中国化的探索与尝试,对于培养中国人的信仰精神,增强文化认同感有着深刻意义。

本次豫北济源调研之行,是一次对道文化的深度挖掘与传承弘扬,同时也愚公移山精神爱国主义教育。通过实地考察与深入交流,在拓宽了学术视野的同时,也发掘了新的聚力点,为文化赋能找到新启发与新动力。

未来,榆林市民族与宗教文化交流协会将继续加强与周边地区的密切联系与文化合作,深入挖掘中华优秀传统文化资源,坚持宗教中国化方向,为弘扬中华优秀传统文化、铸牢中华民族共同体意识、助力文明间交流互鉴贡献更大的力量。(榆林民宗文协供稿)

相关文章