道入乎艺 画载乎道

——道士画家黄公望

黄公望,是著名的画家。在元代画坛上,山水画成就极丰富,艺术品格也高,且对后世影响巨大。而黄公望正是领军人物。画史上称元代成就高者有四家,公望为其首,而与其他三位关系密切。如果谈到传世名画,《富春山居图》自然不能不提,其作者,正是黄公望。但常见说此画者大半不提起黄公望的道士身份。只在专业圈子里或有人提起,但多数人仍知之不详,更少有人指出,作为画家的黄公望,和道士黄公望,是人格统一的同一人,而且深一步看,其画作的品格,与道士的品格,原本互相渗透,互相成就。他是善画的道士,又是把道教的精神贯穿于绘画的大家。

本文想将道士与画家,看成黄公望的同一人格,画的逸品很大程度上全真道士的飘逸同构。

一、一代高道

据一些材料记载,公望本姓陆,为三国吴丞相陆逊之弟陆瑁的后代,世居松江,其父迁居江苏常熟,他出生于常熟。“少丧父母,贫无聊赖。永嘉黄老年九十无子,乞为嗣。曰:黄公望子久矣!因名而字之”。黄氏虽说永嘉人,那应是就籍贯言,其时正寓居常熟。清同治《苏州府志》九十八称:“永嘉黄氏老无子,居邑之小山,公望姿秀异,爱之,乞以为嗣,公望依焉,因用其姓。”

黄公望也有过出仕的经历。小时应神童年科,好象没有什么结果。一度卖卜为生。后有两次为吏,本来是通往做官的狭径,最后却成了他人生的大噩梦,而且也成了他入道的大背景。第一次,是得到浙西廉史徐琰的賞识,做了浙西宪吏。但是一天,突然穿上黄冠服,引来一片奇怪的眼光。不知道他这样做是道门宿根,还是通过与官场的接触看到了某些黑暗的内幕,反正是第一次作吏就以穿上黄冠服告终。第二次在元大都,做了察院掾。王逢《题黄大痴山水》有小注:“尝掾中台察院,会张闾平章被诬,累之,得不死。遂入道云。”对于张闾,当时人评很差,说他是一个贪官。延佑二年(1315)九月张闾遭逮捕下狱,黄公望也无辜受牵连入狱。那年黄公望46岁。经六七年,出狱后便隐居不仕,归常熟,并加入全真教,自号“大痴道人”、“一峰道人”。常来往于常熟、松江、富阳、杭州一带,讲道卖卜,邀游山水。算起来,他入全真教时,已经五十四、五岁。

黄公望的入道,遭际大祸是一个大背景,盖由此彻底砍断了他走仕宦之途的希望,更看清了社会的黑暗和前程的无望,终于在全真道中找到了人生的价值。同时,也不能不提起他的师父金蓬头。

黄公望之师金蓬头,是当时著名的内丹家、全真道士。对此人的研究目前还不够。各种书都说金蓬头为全真道士,他的师父为李月溪。但对李月溪的师承,说法不同。据文献,李的师承,有两说。一据赵道一《历世真仙体道通鉴续编》卷五《金蓬头》,李溪月为“真常李真人之徒。真常,长春丘真人之高弟也”。是李溪月为丘长春再传。而四十三代天师张宇初《岘泉集》卷四《金野庵传》则称说野庵“师全真李月溪。月溪,白紫清之徒也。”如此,则金蓬头初事的乃是南宗门人。按他曾居武夷、龙虎二山,张宇初作为天师,本居龙虎山,对于龙虎山的典故应当很熟,说的当较为可靠。据张氏载,李月溪一见器之,“命游燕赵齐楚求正焉。及参先德李真常,益有省”。《历世真仙体道通鉴》所说也同。故金蓬头见李真常是游燕赵齐楚之遇,可能人们将此事与李月溪的师承混了。愚意,金为白玉蟾一系人的说法当可信,证之他的行事,也有迹可寻。张宇初说,“时四方闻其道者无远近,有患疾辄叩之,以所供果服之,无不验。由是信者日集。尝天旱,叩龙井召龙出,语龙出听,逾时渐小,跃入袖中,乃警以偈,龙感奋入水。未倾,天雨。”这是典型的南宗作派。自白玉蟾之师陈楠起,兼行雷法。特别是白玉蟾,受上清箓,肘后常佩大雷隐书,为雷法名家。而自王重阳起,人称不事神奇,虽然重阳子实际参与过多种科仪,且篆符上表,后来七子以下,参与醮仪也属寻常,且后世的记载中也有些神奇的故事,但毕竟还保持重阳宗风。而雷法中素有驱龙卷水一类法术,所记召龙出听云云,不过是对此的模写,却更虽加上了活龙出现之类细节。金后来隐居武夷山止止庵,或也有归宗之意吧。

正德《松江府志》:

黄公望,字子久,号一峰,又号大痴。……补浙江省掾,忤权豪,弃去,黄冠野服,往来来三吴间,开三教堂于苏之文德桥,至松寓柳家巷。后隐杭之筲箕泉,已而归富春,年八十六而终。

由此可见,他入道后,往来三吴,在苏州曾进行全真道的弘教活动。全真道重要的特征,是提倡三教合一。当年王重阳组织大家入道,曾开几个以“三教”为名的“会”,如三教平等会、三教金莲会等。黄公望对三教平等、三教合一等观念也深信不疑。其《题马待诏三教图卷》称:“昔在姬周时,养得三个儿。不论上中下,各各弄儿嬉。胡为后世人,彼此互瑕疵。犹如龙舌头,三岐而一岐。我不分彼我,只作如是辞。”三教堂正是宣扬推行三教平等思想的一个阵地,据说当时僧人道士来学的甚多。不过他更多时间是住在松江杭州富春一带,晚年最后定居于富春,而常出云游。《自题富春山居图》说,无用师约他画山居图,但数年未定稿,就是因虽居山中,常出外云游之故。

明《道藏》中收有黄公望传的的著作三种,都是讲内丹修炼的。三书都题“嗣全真正宗金月岩编,嗣全真大痴黄公望传”。所以这三种书,都是金月岩编,公望只是传者。同时这一排名方式,也说明黄公望恪守其师之说,三书也代表了他们共同的观点。三书为《纸舟先生全真直指》、《抱一函三秘诀》、《抱一子三峰老人丹诀》此金月岩为谁?在金蓬头的现有资料中,皆没有提到他有“月岩”的号或字。此点使人不能明。卿希泰主编《中国道教史》指出:“金月岩未详,或疑即金志扬(野庵)。”愚意,月岩当即金蓬头。黄公望《金蓬头先生像赞》:“师之道大,此特其迹。普愿学者,惟师是式。大痴道仆黄公望稽首拜赞。”佩服之至,既“惟师是式”,则不会再有其他师传。且当时也没有其他足以使他折服的道者,各类仙传和全真道教资料也没有提到黄公望另拜其他人为师。

黄公望承其师说,以全真“正宗”自居。他们所说的全真,从组织说,从五祖七真开始,而从学理上说:“夫全真之学,直究玄宗,乃单明向上大道,非小乘众学杂术之比。自五祖七真出,而天下得道者皆直指自证,以心印心,不立片文只字,其妙在此。后世有学者众,其所师得人,则其说皆合符节。所师非人,或受顽坐枯心,或吞精咽气,或存心想贤,或杂傍门,非独无益,而又害之。且全真把柄于父母未生前,真已全矣。生亦不增,死亦不减。若人以心印空,觉悟本真,则真自全,金丹之道具,而大药之基立矣。”他从性本自己固有的观念出发,指斥“或谓金丹乃神仙之道,必有口受师传密语,或指大道,谓之单修性宗,不达命宗,不得成仙道”的观念。从这些议论看,金蓬头虽由南宗入北宗,但却颇体现了强调“性”的倾向。而认为:“若能悟全真之妙,念念相续,专炁致柔,照一灵而不昧,返六用以无衣【翳】,守一忘一,至虚而静极,静极则性停,性停则命住,命住则丹成,丹成则神变无方矣。”“性停则命住,命住则丹成”,特别明显呈现出北宗先性后命的特征。

他反对各种“傍门小法”,以为不关修性之事,“争知性命二字,尚有真假。真性者,出阳神也。阳神者,此是天仙大成之法也。假性者,出阴神也。此是仙鬼小成之法也。可笑此等出阴神之人,奈何少学无知之徒,不达抽铅添汞炼金丹大药之术,又岂知伏龙降虎之法也。却妄内观,存想下丹田,安心定意,固养神炁。言我决成功。意内成金丹,想中取大药。此等有如小儿戏耍也。”他并不是一概彻底否定存守丹田等法,而认为只是初修之士入道的法门。而出阳神与出阴神的区别,乃是南宗的老话头。在张伯端的故事中,就提到过。《历世真仙体道通鉴》卷四九《张用成》说,张紫阳与一位禅师约定,出神至扬州看琼花,各折一枝回来,但醒来之后,张紫阳手里拿出一枝花,而禅师却一无所有。后来门人问起缘由,紫阳曰:“我金丹大道,性命兼修,是故聚则成形,散则为气,所至之地,真神见现,谓之阳神。彼之所修,欲速见功,不复修命,直修性宗,故所见之地,人见无复形影,谓之阴神。”可见黄公望虽然认为“性住命住”,将修性放在第一位,但性命双修的基本立场仍然不变。所以三书中讲到具体修法节次的时候,还是体现了性命双修的基本样貌。

他自称得“七真形神俱妙七返合同印子”对金丹的基本节目作了介绍。认为其大关要,乃在明金丹之祖,造化之宗。在此基础上,以形神关系下手讨论。称:形神相证,实悟至真;形神相顾,入道初真;形神相伴,名曰得真;形神相入,名曰守真;形神相抱,名曰全真;形神俱妙,与道合真;形神双捨,名曰证真;普度后学,以真觉真。此处说的“合同印子”,他处文献未见,不知是否当年李真常真的是有所传,还是他们的自悟,且不来详考。只说他们用形神关系作内丹的基本理论,在同类著作中很有特色。

按形神观是道教重要的理论领域和修行指导,还曾经与佛教展开过大论战。陶宏景和他的法裔们都参加了论战。但从唐吴筠《神仙可学论》、《形神可固论》之后,极少有人从形神关系发表正面论文。其实,修炼金丹,根本的还是要解决形神永固的的问题。只是随着宗教实践的深入,内丹家深入到人的生命的本源,“大药三品,神与炁精”虽是后出的理论,却是长期探索的总结,早已是内丹理论的基础。这三品的观念,看似不直接谈形神,实是形神观的深入。此且不去深入。总的一句话,沿着形神观的理路去讨论内丹学,是金月岩、黄公望的一大贡献,也是一大特色。

传出三书,是黄公望承其师做出的重要贡献,也是他丹法思想的基本面貌。三书的研究还有许多内容,限于篇幅,且暂打住。

二、画坛领军

黄公望以画著名。在当时的画坛上,有很大的号召力。他的善画,当然靠其自身体悟和精进努力,但也有各种因缘成就,曾经得赵孟頫指点,就是他绘画的极大帮助。

赵孟頫在元代画坛、文坛上、书坛上,都是一个引领风骚的人物。公望能在在画坛上独放异彩,与早年得赵指点是分不开的。《题赵孟頫书千文》:“精进仁皇全五体,千文篆隶草真行。当年亲见公挥洒,松雪斋中小学生。”这是他七十九岁时所题,“小学生”当指其年轻时,也可指在公雪面前自己还是个蒙董孩子,谦逊和记实兼而有之。其《自题画夏山图》:“北苑夏山图,曩在文敏公所,时时见之,入目著心。后为好事者取去不可复见。然而极力追忆,至形梦寐。今归之叔明,获在收藏之列。但可观其意思,而想象其根源耳。然而今老甚,目力错花,又不复能作矣。时至正壬午大痴道人书。”这也是他晚年所题,实际有一段学艺的回忆。公望论画,极力崇董源,称“作山水者,必以董为师法,如吟诗之学杜也。”他的服事赵孟頫不知具体的细节,特别是一个平民小子如何进入赵府门墙,得到赵什么指点,也不清楚。但赵为当时画坛领袖,处于他身侧,耳濡目染,获益或在不经意间。松雪本来有意摒弃南宋院画积习,推崇董源的画风,而作为宋宗室又仕于元,既富于藏,又精于评,对他的观摩是一种指点,而他则由此可以深刻体验。“入目著心”、“极力追忆,至形梦寐”这几句真是入木三分。同时,在赵身边,能见他作画,简直就是亲受教导了。《赵文敏〈草木幽禽图〉》:“尝记松雪翁为王元章作《幽禽竹石》,甚为合作。屈指三十年,今复见之,恍如梦觉。上有山邨题詠,尤是佳句,使人三叹。至正五年十月望日大痴道人题。”至正五年,为1345年,公望七十六岁,推前三十年,是1315年,正好是他被累入狱的那年。可能他直到被捕前都还与松雪来往。如此,这一“小学生”,实受松雪指点直到中年。由此记述,可见他有机会观摩松雪作画,则得益多多,毋须怀疑。

又有一些材料,说金蓬头善画,是否对黄公望也有影响待考。当时画坛上流派不一,金蓬头的另一位弟子方从义也是著名的画家,黄方二人也有交往,但方与黄的画风不同。陈传席《中国山水画史》将黄公望看成“元画变法的成熟者”,而将方从义看成是“元画放逸的最高峰”方从义与黄公望同师金蓬头,画风则相差甚大。所以即使金真善画,对黄公望的直接影响也不甚深。

历来论其画,都说他师承五代董源、巨然,后再变其法。正德《松江府志》称:“公望善画山水,初师董源巨然,后稍变其法,自成一家,所著《写山水法》,至今多宗之。”如此,松雪可看成他学画并形成自己风格的过渡津梁。

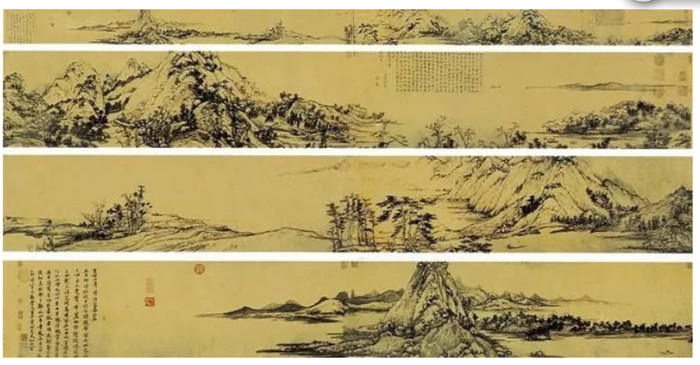

公望画作甚多,也被当时人们十分看重。但说到现今人们的印象中,似乎《富春山居图》最为深刻。除了这画的传奇经历之外,其艺术上的非凡造诣更是名至实归。公望《题自画富春山居图》述其缘起:“至正七年,仆归富春山居,无用师偕往,暇日于南楼援笔写成此卷。兴之所至,不觉亹亹,布置如许,逐旋填劄,阅三四载未得完备。盖因留山中,而云游在外故尔。今特取回行李中,早晚得暇当为著笔。无用过虑有巧取豪夺者,俾先识卷末,庶使知其成就之难也。十年青龙在庚寅歜节前一日,大痴学人书于云间夏氏之知止堂。”无用师,名郑樗,号散木,全真金志扬徒弟,黄公望师弟。盱江人。盱江古称汝水,抚江的上游,流经江西省的南城、南丰、广昌三县。郑樗虽说是盱江人,实居住于松江一带。而他请黄公望题词时,正在松江夏氏知止堂。此幅作品,经历三四年犹未完稿,是少有的精品中的精品。甚至有人将之将之与王右军的书法《兰亭序》相比,认为达到圣而神的地步。此图为长轴,纵33厘米,横636.9厘米,画富春江一带山水,山峰起伏,平岗连绵,江水如镜。“而画上数十峰,一峰一状,数百树,一树一态,天真烂漫,变化极矣。”这一画中,也运用了各种绘画笔法,似乎是公望一生艺术的大展示。

当时人们对黄公望十分推崇。后世将他和倪瓒、吴镇、王蒙合称元四家,认为他们代表了元代山水画的最高成就,而黄在四家之中年齡最长,也有引领之气象。著名画史专家俞剑华先生在所著《中国绘画史》中评论元四家时说、“四人虽亦上追董、巨,不离古人法度,然能自具面貌,取古人之神,而不泥古人之形,又能饱遨观饫,日徜徉於名山之间,而文章道德,又皆加人一等,故其所作,自异凡响,水墨渲淡与浅绛著色一派乃底於大成,为明清数百年之宗主。盖山水画至元四家已至炉火纯青时代,其醇厚之趣味不在表面,而在内容,令人百读不厌,真绝诣也。”四人中尤其黄、倪更为突出。清人至谓:“元代人才,虽不若赵宋之盛,而高士特著。高士之中,首推倪、黄。”清初画坛“多宗云林、大痴,名流蔚起。承学之士,得其一鳞片爪,亦觉书昧盎然”。《中国山水画史》则说黄公望“继承赵孟頫之后,彻底改变了南宋后期院画陈陈相因的积习,开创了一代风貌。”“总之,元以后,凡有山水画的地方,皆有子久的影响在。中国山水画史上没有任何一个画家影响能超过黄子久。和子久的影响差不多的,只有一位倪云林。”

三、道画相摄

黄公望的画,当时人秒称他入“逸品”或“逸格”。

中国的山水画从南北朝开始,逐步成为独立的画种。唐宋时期,山水画发展很快,出现了许多有名的画家。到了元代山水画不仅盛极一时,而且绘画水平也超越前代,对以后的中国山水画产生了巨大的影响。他们传世的作品极多,向来为人珍藏。黄公望、倪瓒等之所以会有这样巨大的影响,还不仅在画技的高超,而在于绘画领域中代表着元代以降的潮流,即是他们的画作,推动了中国绘画中“逸格”的完成。对逸格的推崇,开始是宋人黄休复在《益州名画录》中提出来的。他继唐朱景玄之后,将画分为四格:逸、神、妙、能,而以逸格为首。所谓“逸格”即是“拙规矩於方圆,鄙精研於彩绘”,“笔简形具,得之自然,莫可楷模,出於意表,故目之曰逸格尔。”逸的标准虽然提出於宋代,但“逸”的作品的大面积成熟,却是在元代山水画中,首先是元四家的作画中,而恰恰黄公望作了四家的第一号人物,倪瓒则是四家中最具代表性的人物,这种情况,决非偶然。

原来逸格的特点是“得之自然,莫可楷模,出於意表”的。它比神、妙二格不同的地方在于妙格虽然“曲尽玄微”,神格虽然“思与神合”,“妙合化权”但“玄微”“化权”,都还在人的主观精神之外,是人们的追求、再现的对象。而逸品的要义“得之自然”,“出于意表”,艺术家的精神境界不仅已经理解了造化、把握了自然,取得了审美的自由,而且根本就与“自然”“造化”溶合而一。所以它与师法造化比,在把握美的自由境界上又深了一层。这样的一种高度的审美自由,在中世纪的特定环境中,只有佛、道二家的超尘出俗才容易做到。而在与自然的接近、对造化的追求的把握以至融汇,开始时道教徒重视一些。

要说清这一点,我们且引一段《庄子·养生主》中庖丁解牛的故事。

我在数年前,为路沛庚道长《崇道进艺录》(为所书道经,小楷精妙)作序,就曾引此故事,以论王羲之的书法艺术:

(故事)说庖丁解牛,全沿牛之肌理而行刀,不仅游刃有余,而且其动作十分优雅,中音乐节奏,合舞蹈姿态。庖丁自己解释达于此境的缘由:“臣所好者道也,进乎技矣。”庖丁解牛,是由道进乎技,逸少之书,则是好道进乎艺。王羲之的字,是时代之美,旷代之美。而其美之源,乃在于道的滋养,故能不受古法束缚,进入创作的自由。一旦精神得到解放,其运笔构形,婉转自由,便不同凡响,而充分表达着自己的独特风格。

这个寓言,写得很美,所以许多人喜欢读它。而“好道而进乎技”的寓意则不一定每个读者都重视。其实,对于道和技的关系,素来有人关心,只是后世的讨论不太多罢了。此且不论。愚意,此处于对于对道的体悟能否进乎技术的层面,显示了形而上与形而下能否统一,或者说个人能否在实践中—下面讨论的主要的艺术创作的实践中—将之统一起来。从庄子这个寓言看,他是认为可以统一的。而古人的所谓“技”,是包括了艺的,即是我们今天认为是艺术的东西,古人将之和技术、技巧并列。《后汉书》的方伎列传,《晋书》的艺术传》,包含的都是医、相、卜、图,一类人。而且,庖丁在道进科技后表现出来的,正是一种如舞蹈般的优雅自如,中乎音乐之节,已经是艺术化了。所以,我们完全有理由将庄子说的故事,引用来解释道与艺的关系。黄公望的艺术成就与道教的修炼有成,正是道入乎艺的结晶。

为什么黄公望等修道、绘画能致于化境?古来都说他的画有仙气,人也如神仙,那么这种仙气是怎么与画艺结合在一起的?窃以为有几点是特别重要的。

一是融入自然的生活方式。道教倡导“道法自然”,自然,是没有经过人为加工的万物的本然,也就是它们本来的状态,有自己变化的节奏,按其本来的面貌和变化趣势去生化演变,便是法自然的要义。简单地说,自然也就是自然而然。人们所能做的,只是辅万物之自然而不敢为。为,指人为,脱离了自然的主观行为绝不能做。自然义不等同于“自然界”,但自然界还保持着未经人雕凿的面貌,所以道士们会对之有特殊的情感和感悟。远离尘囂(当然,这里的离,并不一定指不近人间世,而也可以是陶渊明所说的那样“心远地自偏”),融入自然,是他们的生活方式,所谓“逸”、“飘逸”、“逍洒”,乃至于“仙风道骨”都是对此类生活方式和风貌的形容。

道徒一一除去那些借道谋富贵者之外——的生活,正是名符其实的逸的生活。即以黄公望说,倪瓒等人早目之为“仙”。后人评论云:公望“尝於月夜孤棹舟,出西郭门,循山而行。山尽抵湖桥,以长绳系酒瓶於船尾,返舟行至齐女墓下,牵绳取瓶,绳断,抚掌大笑,声振山谷,人望之以为神仙云。”所以清·姜绍书《无声诗史》评他的画“潇洒绝伦,独立霞表,其仙是也。”全真道的修行有多方要求,但以内丹为正途也是最深之途。这些人的的宗教修炼追求“与造化同途”,为他对逸的境界的把握奠定了基础。元四家尤其是倪、黄的这种逸品的完成,对中国画坛的审美趣昧影响是巨大而绵久的。由他们身上,可以清晰地看到中国的山水画实在浸透了道教的精神,一如自然界的真山真水曾孕育过仙真高道一样。

二是对画技精益求精的求,才能道进乎技、进乎艺。说是道进乎技,旁人只当寓言读,或作哲理想,但对于真想达到如此境界的艺术家来说,却要经过长期的探索(开始的时候还只能说是摸索),只有两者相互契合融入无间时,才能达到。黄公望对于画法的重视不仅表现在他对董源等画作的深入观摩,以至于入目著心,形诸于梦,而且也留下了对一山水技法的著述《画山水法》。此一文章,当时传播颇广。除发对古人笔法的领悟,还有对真山水的观摩托。有人说:“余家有子久《层岩迭嶂轴》,林木苍秀,山头多磐石,是披麻皴而兼斧劈者,绝似虞山剑门奇景,想《浮岚暖翠山东房图》不是过也。”又有人说:“公望居小山,日以酒发其高旷,恒卧于石梁,面山饮毕,投罂于水而去,卒悟山水神观。后村人发其罂,殆盈舟焉。”这两则文字都指出黄公望对于“山水神观”是在长期面山饫看后才有所“悟”。所以,黄公望对于绘画的精益求精,与对大自然的他观摩、领悟是分不开的。《写山水诀》自是画山水法的总结,说明对于技法的追求,钻研;其中既有对古人笔法的承袭,更多是他在饱观自然后的领悟,两者的结合才使得他能别开生面,领一代之风气。没有这些,道进乎技,就无所依托,成了一句空话。

其三,是修道者的唯象思维与艺术创作思维的高度一致。

如果从更深的维度考量,道教与包括绘画在内的艺术能够相融相摄,是两者的思维方式的类似。道教中有一种存想法,在他们的科仪、法术和修行中普遍运用。这种方法的特点,在于丰富的想象力,更是用鲜明的形象,从仙真神将的形象,到虚拟场景(如上天入地的历程,召将驱邪的战斗)的展示。所以道士经过存想的训练,形象思维的能力都有很好的基础。司马承贞一见李白就说“子可与同游八表之极”,那游是游仙之游,但同时又是太白无穷的文学想象力的赞美。陆机《文赋》,说作文:“其始也,皆收视反听,耽思傍讯。精鹜八极,心游万仞。其致也,情曈昽而弥鲜,物昭晰而互进,倾群言之沥液,漱六艺之芳润,浮天渊以安流,濯下泉而潜浸。”这里说的是文学创作。其思维过程,从收视反听开始,思想集中于创作材料的搜寻,让心自由地翱翔,那效果达到情感越来越鲜明,眼前出现了越来越清晰的形象,再加上唤起原来积累的文学才能,再远的物事都清晰在面前,再深再细的物象都能感知。接下来,才能有创作的启动。这类思维活动,与前面说到的“神游八表之极”有异曲同工之妙。与李白同一朝代的白居易《长恨歌》,写到唐明皇思念杨贵妃,道士能“上穷碧落下黄泉”地寻找,结果两处茫茫皆不见,再去蓬莱仙岛找到太真。据说,当时确有明皇让道士寻太真的本事。白氏《长恨歌》前有陈鸿写的《长恨歌传》,说明原有蜀中道士自称有李少君之术即让人见到心中思念的亡人之术。并述其寻找太真故事。元和元年冬十二月份,他与质夫会见白乐天,说到此事相与感叹,因请白“试为歌之”,白应命,这便是《长恨歌》所状写的“本事”,那么那些上天入地的描写,是白居易有关道士作法的实录,还是自由的发挥,还真难分辨。举的虽是文学史上的例子,实际上与一般艺术史,和艺术创作,也都相通。艺术与理论,当然可以相通,但理论思考必用逻辑思维,是抽象的,艺术则必须靠形象思维。道教徒在修丹法的过程中,始终要以形象引导体内精、炁神的运动,而沿着所谓奇经六脉运行。为了表现这种运行,丹家画了许多图来表示,盖因这这种精、炁、神的运行,迄今也无法进入精确度量,只能意会不可言传,而图形则可以补上人脑思维方式的不足,图是一个形象,语言论可以诠释其理,却无法完整地把握其整体,只有凭自己的感受、体悟。图,不等于就是“丹”的修持、把握本身,却是它形象的表达。因为对他的感悟,各人如饮水冷暖自知,也就是有相当的模糊性,而图形的象征则有更多的自由体悟的余地,如果要诠释,则有无限的可能。这些图中最重要的有《河图》、《洛书》和《太极图》。这些唯象思维的方式,黄公望一定非常熟悉。在《抱一函三秘诀》中,也运用卦象、河洛图书,对修丹中的一些基本原理和常用术语加以诠释。这些都说明,他运用唯象思维相当自如。我们用唯象称从《周易》卦象为源头的思维方式,是因为这种思维,是企图用形象来探测、表达宇宙最深的奥秘,表达最深的真理,也就是道,或道的运行,与平常的理性思维有共同的目标,与艺术中的形象思维有所区别;但是在思维的工具来看,是象和象的联络、推移,这点与寻常逻辑思维运用抽象的概念大相径庭,而与形象思维却极为契合。道入于技,思维方式的融合是重要的条件。所以,黄公望他们,过着“逸”的生活,用自己的体验、领悟深入到生命的最深处,也深入到自然奥秘的最深层,在”夺造化之秘“的进程中,既提升着生命本身,又体察到山水画的精要,将自己的体悟通过”技“的过渡,对象化为笔下的山水。可以说,黄公望和倪瓒等人的画虽然没有神仙造象,却浸透着道教的精神。他们是画中的神仙,画则是神仙理想的体现。道与画,在他们那时是一而二,二而一,相映无痕,浑然一体。

于是,有了被视为神仙的黄公望,也有了千古称绝的山水画。

作者:刘仲宇(华东师范大学教授、资深道教研究专家)

相关文章